伝説的なホラー映画「28日後」の感想・考察記事です。

いよいよレビュー記事を書く時がやってきました。

コメンタリー含め、本編はもう10回以上観ました。

特別版のDVDボックスも持ってます。

というわけで書きます。

本気で書きます。

※本編についてはもうどっぷりネタバレしてますので。

目次

作品情報

| 公開年 | 2003年 |

|---|---|

| 原題 | 28 Days Later… |

| 上映時間 | 114分 |

| 製作国 | イギリス |

| 監督 | ダニー・ボイル |

| 脚本 | アレックス・ガーランド |

| ジャンル | ホラー |

| 主要キャスト |

キリアン・マーフィ ナオミ・ハリス クリストファー・エクルストン ミーガン・バーンズ ブレンダン・グリーソン |

| 配信サイト・媒体 |

市販DVD ※記事公開時の情報です |

あらすじ

怒りを抑制する薬を開発中のとある霊長類研究所。ある夜、精神を冒し即効性の怒りを発するウィルスに感染している実験用チンパンジーが、侵入した動物愛護活動家たちによって解放されてしまう。その直後、活動家の一人がチンパンジーに噛まれて豹変、仲間に襲い掛かる…。28日後。交通事故で昏睡状態に陥っていたバイク・メッセンジャーのジムは、ロンドン市内の病院の集中治療室で意識を取り戻す。ベッドから起き廊下をさまようジムだったが、院内にはまったく人の気配がなかった。人の影を求めて街へ飛び出したジムは、そこで驚くべき光景を目にする…。

僕はもうあらすじから引き込まれる。

脚本を考えた「アレックスガーランド」には脱帽だ。

ちなみにアレックスガーランドはのちに映画監督としてもデビューしている。

アレックス監督の「アナイアレイション」も衝撃的な神作なのでこちらも是非見て欲しい。

とりあえず次項から、「28日後の素晴らしい点」を書きなぐります。

感想(演出)

ダニーの作風として「クールで大げさな演出」が取り上げられがちだが、本作でもそんなクールで大げさな演出が光っている。

演出について:カメラのフレーム数

本作では、感染者が映るシーンでは「コマ送り」のように見えるのにお気付きだろうか。

これは実際に映像のフレーム数を通常時より落とし、あえてギクシャクした表現をさせているとのことだ。

実際に見ていて思うが、その方が確かにスピード感が増してるように思える。

まるでクラブのストロボ照明のような演出と言えば伝わるかもしれない。

また、「スピード感」が増して見えるおかげで、それにより「感染者の凶暴性」もより強調される。

そしてこの演出は、「感染者」だけでなく「終盤のジム」にも適用される。

なぜなら「終盤のジム」は感染者と大差ないからだ。

実際にダニーもそこを意図してフレーム数を落としてジムを撮影している。

特に、「ジムが豪雨の中サイレンを鳴らすシーン」は、フレーム数を落とすことで雨粒が際立って美しく見える。

この辺りからジムは「感染者」として描かれる。

軍隊を潰すために狂暴になり、最後には目玉を潰すという異常な行動を取る。

感染者と生存者で映し方を変えることで終盤のジムの復讐シーンにて、フレーム数を変えるだけでジムを更に感染者っぽく映せたのだ。

演出について:デジタルカメラで撮影

本作の特徴として「全編デジタルカメラで撮影している」ということが挙げられる。

キャノンXL 1(外部リンク)というカメラらしい。

そのせいで確かに画質が悪い。

画質が悪いが、その質感は確かに28日後に合っている。

なんというか、雑な質感のおかげでドキュメンタリーっぽさが増している。

また、終盤で一般的なフィルムカメラを用いることで、そこで美しさが際立って感じられるというメリットもあったように思える。

ちなみに「草原のシーン」以降がフィルムカメラで撮影した映像だ。

余談だが、ラストシーンのコテージも、15世紀頃に建てられた実在するコテージを拝借して撮影したらしく、かなり良い雰囲気だ。

演出について:人影

本作では「人影」の演出が少なくとも3度ある

まず最初は、ジムが教会から逃げ出した後に、セリーナとマークに遭遇するシーンだ

セリーナ達と遭遇する前に数回「火を持った人影」がシュッシュッと画面に映る。

二度目はジム、セリーナ、フランク、ハンナの4人がマンチェスターに到着後、フランクが死ぬ直前だ。

「誰かがいる」という状況を表すためか、一度だけ人影が映る。

もちろんこの人影はウエスト少佐の軍隊のものだ。

そして最後、覚醒したジムがサイレンを鳴らし、ウエスト少佐とその部下が敵索している時にジムの人影が映る。

この人影の演出はまるで、バトル漫画にありがちな「スピード系キャラの登場シーン」のようで、リアリティ溢れる映画では中々見かけない。

しかしダニーは本作に人影の演出をぶち込んできている。

おかげで、既存のホラー映画には無い形で「不穏な雰囲気」を醸し出すことに成功している。

それだけでなく、「本作の登場人物は只者じゃない」という感じが現れているとも取れる。

国民がほぼ全滅しているという状況下でも生き残っているのだから、登場人物たちが皆只者のはずがない。

その「戦闘力の高さ」をアピールするために人影の演出が使われた気がしないでもない。

演出について:2回以上瞬時に繰り返す映像

少し説明し辛いが、「1秒も満たない瞬間を2回繰り返す」という演出が時折使われている。

僕が覚えている限りでは2度あった。

まず1度目は、冒頭で、動物愛護活動家の女性が猿に襲われるシーンだ。

噛みつく直前の狂気的な猿の顔が2回繰り返される。

そして2度目は、ジムが夢の中で目を覚ます瞬間だ。

夢の中でジムは凄い勢いで「ガバッ」と起き上がる。

そしてそれが2度繰り返されるので「ガバッガバッ」と二度起き上がっている。

なぜダニーは繰り返す演出を好むのか?

僕が考えるに、「運命的なシーン」であることを象徴したかったのだと思う。

例えば猿が女性に噛みつくシーンは、紛れも無く「イギリスが崩壊する原因」だ。

そんな重大な出来事なので、そのシーンがより運命的に見えるように2回繰り返したのだと思う。

ジムの起床シーンだが、ジムは最初「目を覚ましたら街から人が消えていた」という状況を味わい、それ以降「一人」がトラウマとなっている。

そのトラウマが夢の中で現れており、そしてジムは夢だと気付いていない。

「またジムが一人になった」という悲壮感を表す手法として、「2回繰り返したのかもしれない」

正直なところ僕は、「ダニーがスタイリッシュな演出を好んでいるから、演出を入れ込めるところにとにかく入れ込んでいる」とも考えている。

演出について:作品全体の「スピード感」が凄い

セリーナとマークに助けられ、地下鉄かどこかの売店のような場所で初めて状況を説明されるジム。

ここまでかなりテンポ良く進む。

だから鑑賞者ももちろんポカンとしている。

ジムも我々同様に「これは何かのドッキリか?」という表情をしている。

あまりに展開が急なので、鑑賞者同様にジムも状況が理解できないのだ。

改めて見直すと28日後はスピード感がすごい。

特に展開が急だと思うのは「俺はフランクだ」と自己紹介するシーンだ。

ついさっきまで、らせん階段で死闘を繰り広げていたのに、今度は急に暖かい雰囲気の部屋で、暖かい笑顔で挨拶するフランク。

セリーナとジムはもちろんまだ恐怖におののいている。

この、「ジム側」と「フランク」で感情に差があるのが見ていて面白い。

「軍隊との遭遇シーン」もそうだ。

フランクが感染 → フランクの死 → いないと思っていた軍隊の登場

と、ジム達にとっては衝撃的な出来事が立て続けに起き、半ば混乱している。

それに対して、軍隊たちは落ち着き払っている。

ダニーもここで「軍隊とは相いれない雰囲気を出したかった」と言っており、終盤に向けての「軍隊とは仲良くなれない雰囲気」がこの時点から上手く表現されている。

では次項から、「脚本・構成」についての感想を書いていく。

感想(脚本・構成)

脚本・構成について:緩急の付け方が素晴らしい

演出での評価箇所にて、「スピード感がすごい」と言ったが、スピード感の印象は、どちらかと言えば演出より脚本が与えていると思われる。

先ほどの「フランクとの初対面シーン」もそうだが、「危険なシーン」の直後には大抵「安心するシーン」が来るのが本作の特徴だ。

ジムが教会から逃げると、セリーナ・マークという救世主が現れ、今度は地下の売店という安全圏でゆったりとした時間が流れる。

そして、ジムとセリーナが感染者から逃げきると、フランクの部屋という安全圏のシーンに突入する。

フランクの感染直後も、軍隊という「安全の象徴」となる団体が登場し、鑑賞者に安心感を与える。

この「危険」と「安心」が、まるでジェットコースターのように何度も緩急をつけて繰り返すことで、一切中だるみすることなく作品を盛り上げている。

特に僕は「無人のスーパーで買い物をするシーン」が大好きだ。

買い物シーンは、「車のパンク修理直後」に挿入されている。

さっきまでの緊迫感が嘘のように登場人物たちがリラックスしており、各々の買い物を楽しんでいる。

作品全体における「緊迫するシーン」がダニーによって過剰なまでに演出されているため、「安心するシーン」での安心感が半端ないのだ。

脚本・構成について:ジムのキャラ設定が素晴らしい

ジム(キリアンマーフィー)という魅力あふれる主人公がいるが、ジムというキャラクターは本当に素晴らしいと思う。

まずジムは、本作のストーリーを通して「父親」として成長している。

ジムは精神的にはまだ子供で、自分にとって理想の父親像を探し求めている。

最初の父親は「マーク」だ。

マークがジムを諭すようなシーンもいくつかあり、ジムに対しての包容力が若干感じられる。

そして次の父親像は「フランク」だ。

フランクは実際「作中での父親担当」であると言える。

フランクとハンナは実際に親子だし、ジム、セリーナと合流し4人になった後、4人は家族のように描かれている。

そしてジムは、フランクに甘えるようなシーンもある。

それが「夢」だ。

ジムが夢の中で目を覚まし、自身のトラウマである「孤独」を体感していると、現実でうなされているジムをフランクが「大丈夫だ。悪い夢だ。」と慰める。

するとジムが「ありがとう、パパ」とつい口走る。

また、その前の「精神安定剤」のシーンでも、ハンナとフランクの

「私も飲んでいいでしょ」

「いいや、ダメだ」

という会話に入り込み、

「少しだけならいいでしょ」

とフランクを説得する。

ここはまるで「妹のために自分も父親にねだるお兄ちゃん」のようで、実際にダニーも「ハンナとジムを兄弟のように映した」と言っている。

そしてフランクが、「飲んでも良いけど半錠だけだぞ」と許可を下すと、ジムはニヤけながら、

「流されやすい父親だ。」と言う。

ジムは家族の一員となり、完全にリラックスしている。

そしてフランクも死に、最後の父親像は「ウエスト少佐」に移った。

「ウエストがジムの父親」として躊躇に描かれているのが、「ジムの頭を撫でるシーン」だ。

ジム達が官邸を訪れた後、ウエストがジムに館内を案内する。

その時にジムの頭をくしゃくしゃっと撫でるシーンがある。

ウエストは半ばジムを小馬鹿にしたような感じだ。

そして撫でられた後、ジムもどこか子供っぽい表情をする。

ジムはウエストに対して「理想の父親像」を重ねているのだ。

そして最終的にジムはウエストと対立し、ジム自身が父親となる。

今までの子供っぽさを捨て、一人の男として軍隊に立ち向かう。

そこには常人では思いつかないような計画・アイディアが盛り込まれ、ジムの残酷で強力な部分がさく裂する。

地味に感激したのが、ジムが逃走するシーンだ。

ミッチェル(ボス格の兵士)とジョーンズ(コック)が、ファレルとジムを連れ死体置き場へ向かうと、ゴタゴタの隙にジムは隠れる。

「クソ!逃げられた!探せ!」と言いながらミッチェル達はジムを探すが、実はジムはまだ逃げておらず、死体に紛れていたのだ。

この辺りの裏のかき方も映画において超重要だと思う。

こういう「頭の良さ」「機転」を演出することで、登場人物への感情移入度、憧れがグッと高まる。

関連記事:

脚本・構成について:全体を通して「ロードムービー」となっている

28日後はロードムービー要素がかなり強い。

低予算ながらに、無人のイギリスを隅々まで見せてくれる。

ジムが病院で目を覚まし、実家に行き、また都会を練り歩き、フランク達と遭遇し、マンチェスターを目指し、最後にはどこかの草原のような場所でハッピーエンドを迎える。

同じロケーションが長時間続かないので、”視覚的に飽きにくい”というメリットもあるのだろうが、それ以上に「主人公達が旅をしている」というワクワク感を感じられる。

感想(演技)

ジム(キリアンマーフィー)の演技

キリアンは今でこそ有名だが、当時は無名だったキリアンを起用したダニーに脱帽。

キリアンは確かに素晴らしい。

素晴らしいがそれ以上に「ジムにピッタリ」というところが普通に良い。

ジムは作中のほとんどでナヨナヨして描かれる。

非常に弱々しく、精神的にも子供で、周りに頼りきり、もしくは反抗する。

キリアンは、そんな子供っぽく弱々しいジムに完全にフィットしている。

僕がキリアンの演技で特に好きなのは、街を徘徊するシーンでひたすら「Hello!」と叫ぶ箇所だ。

ジムは「おーい!」と言った後に少し呆れたような様子になる瞬間がある。

なんというか「人がいないのにウンザリしてる」というのが表れている。

「もうなんだよ!」とか

「いい加減にしてくれよ!」とか

「ドッキリなら早くネタ晴らしをしてくれ!」

のようなセリフが、その仕草ひとつで読み取れる。

この無人の街のシーンは、道路を封鎖し時間も限られていたとのことで緊張感もかなりあったと思う。

その中で無名の俳優がしっかりと仕事をしたのだから、キリアンは本当に素晴らしい俳優だ。

フランクの「父親感」がすごい

フランク(ブレンダン・グリーソン)は本作で最も包容力があった。

登場時はまるで「ヒーロー」のように現れ、死ぬ前は「癇癪(かんしゃく)を起こす父親」として完璧な仕事をした。

フランクは希望を求めてマンチェスターまでやってきた。

そしてついに、そのマンチェスターが崩壊している事実を知る。

セリーナの「もう行きましょう」という説得にずっと耳を貸さない。

今までずっと、残りの3人を我が子のように守ってきたのに、ここにきて「一体どこに行こうってんだ?!」と怒りをぶちまける。

しかもその時、片手には鉛のパイプを持っている。

「家庭内暴力を振るう酔っ払いの父親」を非常に上手く演じている。

本作を通して「ジムの父親としての成長」が描かれているため、「フランクの父親としての演技力」は非常に重要だったと思うし、結果的に素晴らしいものを残せたと思う。

感想:音楽

28日後のサントラを手掛けた「ジョン・マーフィー」は、監督のダニーとは何度か仕事している。

そして二人の相性はバッチリだ。

28日後のサントラでは特に”ジョンのエモーショナルなサウンド”が輝いている。

どうでもいいがこのメインテーマは何パターンかあり、パターンによって曲名が違う。

上記の動画は、「In the House, In a Heartbeat」というタイトルだ。

翻訳すると「家の中、一瞬で。」となるようだ。どういう意味だろう。

(HeartBeat(ハートビート)は文字通り「心拍」という意味だが、「In a Heartbeat」となると、「一瞬で」という意味になる。)

テーマ曲の他パターンのタイトルに「Leaving England」がある。

翻訳すると「イギリスから出る」となる。

聴いて頂けたら分かると思うが、かなり絶望感漂っている。

なんというか、ただ「重い」とか「苦しい」とかではなく、「重厚感」がある。

また、最序盤。ジム(キリアンマーフィー)が病院で目を覚まし、誰もいない不気味なイギリス都市部を歩き回る。

ちなみに当時キリアンマーフィーは無名だ。

そんな無名な俳優が残した伝説的なシーン。

「誰もいないイギリスを歩き回るシーン」が伝説となったのは、いくつもの条件が重なったからであり、その条件の一つが「音楽」だと思ってる。

ロンドン徘徊シーンで流れる曲は、本作のサントラとして制作された曲ではなく、「God Speed You! Black Emperor」というアーティストの曲が起用されている。

監督のダニーボイルは本当に「映画に合う素晴らしい曲」を見つけてくるのが上手い。

コメンタリー内容と考察

DVD特別版には、「脚本のアレックスと監督のダニーの対談コメンタリー」が収録されている。

主にそれで理解したことを考察として書いてみた。

冒頭の「内戦映像」は本物を使用している

レイジウイルスに感染したチンパンジーが、凶暴性を抑える実験のためか「暴力的な映像」をモニター越しに見せられている。

その映像はかなり生々しいものだが、どうやら本物のようだ。

ダニーとアレックスは話し合いの結果「本物の殺害映像に関しては使用しないと決まった」と言っている。

モノホンの殺害シーンが映っていたら大問題になっていただろう。

ちなみにこの映像は、ダニーいわく全て”死”を連想させるものらしい。

ダニーは「無人の病院」に死体を置くかかなり迷った

目覚めたジムが病院を徘徊するシーンには、死体は一つも登場しない。

実際にダニーは死体を置いたパターンでも撮影したそうだが、最終的に「具体的なものを置かずに”誰もいない”ということで異様な雰囲気を演出したんだ。」と言っている。

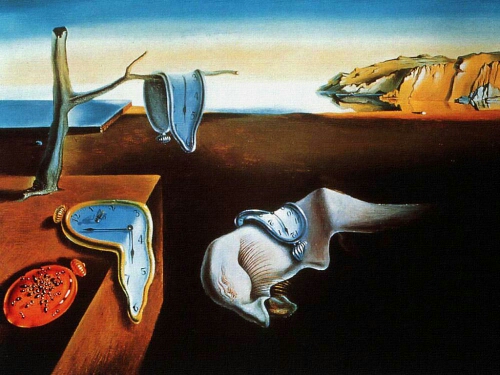

アレックス「このおかげでシュールレアリスムの雰囲気をうまく出すことが出来た。」

シュールレアリスムとは、作品のカテゴリーを表す美術用語だ。

以下のような作風を「シュールレアリスム」と言う。

少しホラーチックで、日本でも「見ると呪われる」とか「見ると不安になる画像」といったまとめで紹介されることが多い。

そして「死体や血のりを一切使わない」というのは結果的に大正解だったと思う。

死体が無いことでミステリアスさや、良い意味での不自然さが増している。

ちなみにこの病院はイギリス「アクトン」にある実在する病院で、特に最新設備が映るように意識したらしい。

再鑑賞する時はそこを意識しても面白いかもしれない。

ちなみにキリアンマーフィーの全裸シーンでダニーはこう言っている。

ダニー「キリアンは裸で困惑してた。周囲に誤解されないようジョークも控えたよ」

無人のロンドンでの撮影はかなり難しかったらしい

ダニー「これまで映画に携わって以来、2つの難題に遭遇した。それはユアンマクレガーのトイレのシーンと、レオナルドディカプリオとの仕事についてだ。その2つに匹敵するのがこのロンドンでの撮影だ。」

「ユアンマクレガーのトイレのシーン」とは、超有名な「トレインスポッティング(1996)」で、ラリったユアンが便器に潜り込む妄想をするシーンだ。

レオナルドディカプリオとの仕事とは、まさしく「ザ・ビーチ(2000)」のことだ。

余談だが、ビーチも本当はユアンを主役に抜擢したかったらしく、レオナルドが主役になったのは、そのレオナルドにとって前作にあたる「タイタニック(1997)」がメガヒットしたから、それに伴ってのことだった。

ダニーボイル×レオナルドディカプリオの仕事は、噂では結構ゴタゴタがあったらしい。

ロンドンの封鎖は大変だったそうだが、やる事自体は簡単で、ただ単に街の人々に協力してもらい、一時的に完全封鎖したとのこと。

CGも一切なく、ゴチャついた無人の街を完璧に再現したダニーに感服だ。

キリアンが無人の街を彷徨うサマは、伝説になるべくしてなったのだ。

ちなみにここのコメンタリーも少し面白い。

アレックス「ここでは誤算もあった。後ろに動く車が映ってしまったんだ。」

ダニー「アレックスの思い込みだぞ。」

アレックス「話をそらそうとしているな。」

更に余談を話すと、無人のロンドン徘徊シーンは、「9.11事件」の直前に撮影されたらしい。

ダニーも、911直後だったらこんな撮影は許可されないだろうと言っていた。

タイミング的にも奇跡的だったようだ。

(ちなみに911の話は、28日後の次回作である「28週後」のコメンタリーでも登場する)

教会に集められた死体は「ルワンダ」をイメージした

ひたすら無人のロンドンを徘徊した後、ジムは教会に入る。

そこに集められた死体を見て、ジムが徐々に状況を理解するシーンだが、このアイディアは、ルワンダ共和国で実際に起きた「ルワンダ虐殺」からインスピレーションを受けたらしい。

ルワンダ虐殺では、行き場の無くなった大量の死体を教会に集め、教会を墓地代わりにしたという歴史がある。

ダニーとアレックスは、そのルワンダの映像にインスピレーションを受けたようだ。

現実主義者のセリーナとヘンリー・ウエスト少佐

ジム、マーク、セリーナの3人でジムの家で過ごすシーンがある。

2人が就寝中にジムが起きて”スーパー8”で撮影したフィルムを再生している時、案の定それに気付いた感染者が襲ってくる。

そしてマークが噛まれ、セリーナは躊躇せずマークを殺す。

マークを殺すシーンだけでなく、ジムを助ける際にも躊躇せずセリーナは感染者を打ちのめしていく。

おかげでジムは感染者の血液で血まみれになる。

客観的には、この感染者たちの血液によってジムも感染してしまいそうな気がする。

ダニーはもちろんそれも心配していた。

セリーナは非常に現実主義者で、「血を浴びることが危険である」というのは当然ながら認識している。

しかしそれ以上に、「いざという時は過激になる」という事を大事にしている。

「仲間を殺すのが怖い」とか「人を傷つけるのが怖い」という感情を一時的に殺していることはもちろん、「血液による感染」を恐れるあまり、敵への攻撃を躊躇しては元も子もない。

セリーナは究極の現実主義者ゆえに、「いざという時は過激になる」という選択を取っているのだ。

ダニー「もしセリーナがこの段階で少佐と会っていたら、二人は意気投合していただろう。なぜなら二人とも現実主義者だからだ」

言ってしまえば、セリーナと少佐は二人とも究極のサイコパス気質なのかもしれない。

関連記事:

サイコパス程「実業家」に向いている?「成功型サイコパス」の特徴 | ぱっかんブログ

4人が買い物をするスーパーも実在している

マンチェスターに向かう途中でジム達4人がスーパーで買い物をするシーンがある。

実際には買い物ではなく万引きだが、このスーパーは撮影の為に既存の店を閉店後に借りて撮影したらしい。

なんでも、スーパーの店長が「トレインスポッティング」のファンで、ダニーに快く無料で貸してくれたとのこと。

戦争映画や、内戦映像からのインスピレーションを多く受けている

28日後は「戦争映画」のように見えるシーンがいくつもある。

フランク達4人とタクシーで旅に出るシーンで、街に転がっている死体の山はかなりリアルだ。

死体に関して言えば、ジムが処刑されかけた処刑場も生々しい。

また、ジムとファレル(ニューエイジ軍曹)が手を縛られながら歩かせられるサマも、何かの戦争映画に影響されたと言っていた。

個人的に「戦争映画」として28日後を見た場合に好きなシーンが、クリフトンがリロードをするシーンだ。

クリフトンとは、缶バッチを大量に付けた帽子をかぶっているチャラそうな兵士だ。

食事中に感染者が襲ってきた後、軍隊全員で庭を防衛する。

その時、クリフトンがチャラそうにリロードをし応戦するシーンが一瞬挟まれる。

この瞬間が、戦争映画で見かける「兵士が余裕ぶっこいて戦ってるシーン」に酷似している。

オマージュした作品は多数ある

映画に関わらず、創作物とは過去作品に影響を受けながら作るものであることを理解したうえで読んで欲しい。

28日後のコメンタリーでは、少なくとも以下の作品名が登場した。

・エイリアン(1979)

・ゾンビ(1978)

・死霊のはらわた(1981)

・地獄の黙示録(1979)

ジムが鉛のパイプか何かで、はしごを登ってきた兵士を殴るシーンがあるが、このシーンの時に「エイリアンのオマージュ」と言っていた。

(”エイリアンでジョーンズが猫を探すシーンだ”と言っていたが、これを観たのが凄い昔なのであまり覚えていない・・・)

また、スーパーマーケットで買い物をするシーンでも「これは”ゾンビ”のパクリでは….」的な会話をしていた。

これらの作品を知っていたら、28日後はもっと面白くなるのかもしれない。

鎖で繋がれた感染者の「メイラー」は配役ミスでダブっている

本作における小ネタの一つだが、「メイラー」は実は別の役としても登場している。

マービンという役者さんらしい。

ちなみにこれは、「ジム達が軍隊と遭遇し、軍隊のトラックで官邸まで運ばれるシーン」だ。

既に感染しているはずのメイラーが、まだ健康な状態で門番をしているのだから、ストーリー上で矛盾が生じている。

なぜこんなことが起きたのか?

それは、「門番のシーンを撮り終えた後にマービンがメイラー役に抜擢されたから」らしい。

言われなければ気付かないミスだ。

なぜ兵士たちはみんなバカっぽいのか?

みんなというと語弊があるが、ウエスト少佐率いる軍隊たちは非常に馬鹿っぽく描かれている。

もちろんそれには理由があり、その理由とは「兵士たちに個性を出すため」だ。

兵士たちは軍服を着ているので、当然ながら全員同じ格好だ。

しかも人数が多く、鑑賞者が「誰が誰だか分からない」という状況になる。

それを回避するためには、兵士一人ひとりに強烈な個性を与えるしかない。

まず強烈なのが、「ジョーンズ」だ。

ジョーンズは女々しいコックで、ピンク色のエプロンを着ている。

次にクリフトン。

帽子に缶バッチを付けているのが印象的で、いかにも「余裕ぶっこいた兵士」である。

ラスボス格のミッチェルは賢い男ではあるが、そのたたずまいと表情で強力な存在感を放っている。

またこれは僕の推測だが、彼らがアホなのは、相対的にジムを強い男にする為であるとも思う。

ストーリー上、終盤ではジム一人で軍隊を壊滅させる必要がある。

その時に、隊員1人1人が屈強な男たちならばジムは復讐に成功しなかっただろう。

しかし事前に隊員たちがアホだという描写があるおかげで、ある程度馬鹿っぽい行動を取ってもそこまで違和感が無い。(実際そこまでアホな行動はとってないが)

【人生を変える映画】「28日後」感想と考察:まとめ

当初、当記事のタイトルに「評価」を入れ、点数を95点に設定しようとした。

でも良く考えると、僕は本作が大好きなので「評価」が出来ない。

好きすぎる為に私情が挟まれるため、中立な立場で28日後を語ることが出来ないと気付いた。

だから当記事を「感想」だけにとどめた。

またタイトルには「人生を変える映画」と入れているが、「人生が変わる映画」ではなく“変える映画”だと思っている。

それくらい力強い作品だ。(現在はタイトルに変更を加えています)

「観たら人生が変わる」というタイプの映画はたいてい「主人公が旅をする」とか「全体的にヒューマンドラマ」仕立てであることがあげられるが、28日後はホラー映画でありながらも心に深く突き刺さる。

というかただのホラー映画では無いのは見てもらえば分かるだろう。

28日後を制作するにあたり、ダニーが参考にしたのは「内戦映像」であり、そのエグイ部分は惜しみなく現れている。

また、「極限状態における人間模様」も丁寧に描かれている。

ゾンビ系映画にて「人間ドラマ」に焦点を当てるのはもはや基本だが、28日後はそこが特に丁寧に描かれている。

誰一人ツッコミどころのある行動を取らないし、登場人物たち全員に個性と魅力がある。

ここに関しては、脚本を考えたアレックスガーランドの手腕だろう。

脚本、演出、音楽。

全てが今後の感染者系映画に影響を与えた本作は、その事実だけで只者じゃないことが伺える。

近いうちに続編である「28週後」の感想記事も書きたい。

関連記事:

↑監督:ダニーボイル、脚本:アレックスガーランド、主役:キリアンマーフィーという「28日後」と同じメンツの映画です。

↑28日後で脚本を務めたアレックスガーランドの監督作品